2025年6月23日至25日,现纽约市立大学研究生中心杰出哲学教授、墨尔本大学博伊斯·吉布森名誉教授、德国波鸿鲁尔大学国际研究研究员,国际知名哲学家、逻辑学家格雷厄姆·普利斯特(Graham Priest)教授应邀到访我院和逻辑与分析哲学研究中心,并于文科楼二楼会议室开展四场的系列讲座。

23日上午,首场讲座主题为“Nothing, Paradox, and Emptiness”。本场讲座由华南师范大学哲学与社会发展学院熊明教授主持,山东大学哲学与社会发展学院王文方教授受邀担任与谈人。熊明教授为本次系列讲座致开幕辞,对普利斯特教授及其夫人Anna Malavisi教授的来访表示热烈欢迎。

本场讲座主要围绕三个主题展开:其一探讨“无”(nothingness)在大乘佛教哲学中的角色;其二剖析“无”的悖论本质;其三通过分体论的(mereological)视角阐释“无”的本质。首先,普利斯特教授讲到,以龙树《中论》为代表,大乘佛教区分世俗谛(conventional reality)与胜义谛(ultimate reality)。前者对应日常实在,后者对应开悟者所见的终极实在。根据《中论》,终极实在“不可言说”(ineffable),却又以“空”(emptiness)加以描述,故同时具备可言说与不可言说的双重面向,从而引致悖论。道教哲学中,王弼以“无”指代“道”的“不可言说”面向,同中观所见,“无”既“不可言说”又“可言说”,因而悖论再现。三论宗吉藏以“无”指代终极实在,并在多层辩证中不断面对“某物既存在又不存在”的悖论。日本哲学家西田几多郎在“场所(basho)论”中,将“相对无”(针对特定对象的无)与“绝对无”(否定一切对象的无)并列,指出“绝对无”因可谈论而具对象性,因是万物之“场所”而又非对象,自身亦成悖论性“场所”。之后,普利斯特教授对“无”的悖论特性进行了深入讨论。他指出“无”的双重语法角色,作为量词时,表示“没有任何事物满足某条件”,作为名词时,则指“无”本身,可以思考和言说。他详细阐述了“无”的悖论包含的两个矛盾命题:无既是“某物”(something)又是“无”(nothing),并给出了相应的论证过程。最后,普利斯特教授借助分体论,通过将空集的“分体论融合”(mereological fusion)定义为“无”,既说明了“无”为何非“某物”,又保留了它可被当作“某物”思考的资格,从而构成一个真正的悖论。并且,通过定义“有”(everything)这一概念,再利用“磁铁两极”的形象示例,他给出了“无”和“有”相互依赖、互为前提的结构解释。讲座最后,王文方教授对本次讲座进行了简要总结,并就普利斯特教授可能提出的一种新型依赖关系等问题与他本人进行了商讨。

24日上午,普利斯特教授带来“Three Lectures on Paraconsistent Logic and Dialethesim”(亚相容逻辑与双面真理论)三场专题讲座的首场讲座“An Introduction to Paraconsistent Logic”。本场讲座由华南师范大学哲学与社会发展学院胡扬副教授主持、香港浸会大学宗教与哲学系陈强立教授应邀担任与谈人。

讲座伊始,普利斯特教授指出,掌握亚相容逻辑是理解双面真理论的前提。在经典逻辑中,爆炸原则(对于所有 A 和 B:A,¬A⊢B)成立。而若爆炸原则不成立,则逻辑后承关系就是亚相容的。爆炸原则在古希腊时期并未得到承认,首个倡导爆炸原则的是帕维庞蒂尼派(Parvipontinians)的逻辑学家威廉(William)。

根据经典逻辑与其他非经典逻辑,爆炸原则都是有效的,其原因是:不存在A 和 ¬A 同时为真的情况。20世纪中叶后,许多不同类型的亚相容逻辑应运而生,这种逻辑允许 A 和 ¬A 同时存在。LP逻辑是其中一种。LP 的语义与经典逻辑的语义完全相同,唯一的不同是:在某些情况下,真和假可能会重叠。这种逻辑也被称为 FDE(First Degree Entailment)。亚相容逻辑的应用遍及诸多领域,如数据处理、科学理论(玻尔的原子量子理论)、哲学理论(黑格尔的哲学理论)和数学等。

24日下午,普特斯特教授带来亚相容逻辑与双面真理论专题讲座的第二场讲座“An Introduction to Dialetheism”。本场讲座由华南师范大学哲学与社会发展学院廖彦霖副教授主持、华南师范大学科学技术与社会研究院Adam Michael Marushak特聘副研究员应邀担任与谈人。

讲座伊始,普利斯特教授给出了双面真理论(Dialetheism)的定义。双面真(dialetheia)是 A 和 ¬A同时为真的命题。双面真理论是关于双面真命题存在的观点。“双面真理论”这一术语由普利斯特和卢特雷(Routley)于1980年提出。值得注意的是,双面真理论应与主张所有矛盾为真的平庸论(trivialism)相区别,前者仅承认部分矛盾为真,且可由亚相容逻辑进行刻画。

亚里士多德在《形而上学》中捍卫了无矛盾原理。双面真理论与无矛盾原理背道而驰,对一直是西方哲学的正统思想的无矛盾原理提出了挑战。普利斯特的著作《走进矛盾》(In Contradiction)是第一部全力捍卫双面真理论这一观点的作品。

双面真理论不仅适用于自我指称的悖论,还可应用于不一致的法律、芝诺箭矢悖论、边界和不可言说的对象(如上帝、存在)等。

初次接触双面真理论的人往往会诉诸爆炸原则来反对它,但这样的反对意见只是乞题,因为双面真理论者不会接受爆炸原理。更实质性的反对之一是人们无法相信矛盾,因此双面真理论实际上令人难以置信。对此,普利斯特认为大多数人都相信矛盾。更实质性的反对之二是矛盾无法被理性地相信。普利斯特指出,理性选择有很多标准:数据的充分性、简单性、统一性等等,当一个理论在相关标准下总体表现最佳时,相信该理论才是理性的。因此,一个矛盾的理论可能在理性上是可信的,因为它在很多标准上具备理论优势。

25日上午,普特斯特教授带来亚相容逻辑与双面真理论专题讲座的最后一场讲座“Objects that are not Objects”。本场讲座由华南师范大学哲学与社会发展学院梁贤华副研究员主持、香港浸会大学宗教与哲学系陈强立教授应邀担任与谈人。

首先,普利斯特教授指出,许多哲学家都曾困扰于这样一个问题:根据他们自己的标准,那些被当作对象(object)的事物其实并非对象。他举例如下:维特根斯坦在《逻辑哲学论》中给出了语言和世界的对应关系,这种对应关系基于“形式”(form)的同构性,且“形式”本身并非命题或事态的组成部分,其作为结构要素理应无法被语言描述,而他却在书中大量讨论了“形式”概念;根据海德格尔的理论,“存在”(being)本身不是一种“存在”(对象),谈论某物则是把它视作一种对象,而他却对“存在”进行了细致讨论;弗雷格通过区分对象与概念解决命题/事态的统一性问题,对象可通过名称指称,而概念具有“不饱和性”(unsaturated),需通过对象填充形成完整命题,但用语言指称概念时,该短语本身成为对象,这会导致概念必须既不是对象(因其不饱和性)又是对象(因其被语言指称)。

之后,普利斯特教授针对上述问题提出应对方案。他分别给出了对“x是一个对象”和“x不是对象”的论证,指出若“x是任意对象或者不是一个对象”,则x等于x并且x不等于x。他也探讨了“同一性”(identity)在亚相容逻辑语境中的运作机制,认为可以允许“d既是一个对象又不是一个对象”的情形。并且他在“T-模式”的基础上提出了分析指称(denotation)关系的“D-模式”,据此模式可推出d既有名称(可言说),又无法被任何名称指称(不可言说)。

普利斯教授认为,尽管n并非一个对象,但关于它的陈述在语法上完全成立。Pn是一个合乎语法的句子,因为n是一个完全有效的句法名称。它还具有完全清晰的意义:n满足谓词P。因此,维特根斯坦和海德格尔在这一点上是错误的。若Pm要指称一个对象x,则m必须是x的名称。n没有名称。因此关于n无可言说。由此可见,维特根斯坦与海德格尔在这一点上是正确的。不过,人们其实也能对n有所言说。

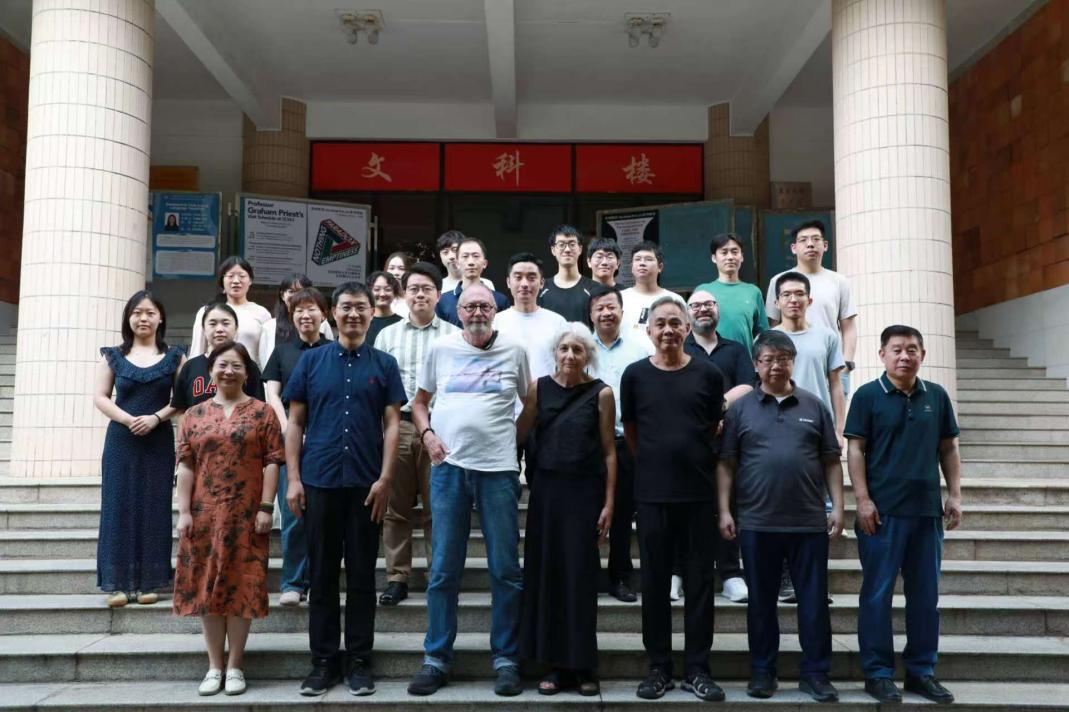

最后,熊明教授对本系列讲座作学术总结并致闭幕辞,讲座在与会师生的热烈掌声中结束。本次讲座的成功举办,为我院学生创造了与世界顶尖哲学家与逻辑学家开展面对面学习与对话的难得机会,有助于拓展学生的学术与国际视野。

普利斯特教授在讲座中

熊明教授与普利斯特教授在闭幕式上

与会人员合影

供稿 廖彦霖

照片 刘欣

一审 高贝贝

复审 陈晓斌

终审 闫坤如